Question

継続的な労務管理レベルの向上を実現するためにどのような手法があるでしょうか?

Answer

労務管理は従業員が安心して働ける職場環境づくりと組織的な仕組みの整備・運用を行う機能で、企業が継続的に発展し続けるために必要な、採用強化・人材育成・最適配置・離職防止といった重要な役割を担います。

労務相談は労働条件やトラブル、法令対応などに関する個別具体的な相談や問題解決を担う機能です。全ての企業・拠点で発生し、リスクと対応難易度が高く、アドホックな対応が必要となります。両者は相互に補完し合う関係にあります。

労務相談の役割は、労務管理の課題発見・解決と改善を支援する機能であり、「未然防止」×「事後対応」の両面からのアプローチが有効となります。

具体的には、問題の早期発見、適切な解決策の提示、再発防止策の策定、組織学習の促進等を行います。

未然防止と事後対応の循環により、労務相談は単なる問題解決にとどまらず、組織全体の労務管理レベル向上に貢献します。

発生した問題から学んだ知見を予防策の強化につなげるためのPDCAサイクルを回すことにより、「未然防止」「事後対応」の質が向上していきます。

Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の各段階で、未然防止と事後対応の両面から体系的に取り組むことで、継続的な労務管理レベルの向上を実現することができます。

Point

- 「未然防止」×「事後対応」の両面からのアプローチが有効

- 問題の早期発見、適切な解決策の提示、再発防止策の策定、組織学習の促進等を行う

- PDCAサイクルによる「未然防止」と「事後対応」の質的向上

- PDCAの各段階で、未然防止と事後対応の両面から体系的に取り組むことで、継続的な労務管理レベルの向上を実現

Explanation

労務相談のPDCAアプローチについて、未然防止と事後対応の両面からの体系的な取組みを例示します。

未然防止アプローチ

法令・制度理解として労働法令の定期的な最新情報収集と社内共有、雇用/社会保険制度の適正理解と運用範囲の確認、判例・裁判例の動向把握と社内規定への反映を行います。

社内規程の整備では、就業規則・各種規程の定期的な見直しと更新、ハラスメント防止規程の策定と周知徹底、休暇・休職制度の明確化と利用促進策を実施します。

教育・研修では、管理職向け労務管理・ハラスメント防止研修、全従業員向け労働条件・各種制度の説明会、メンタルヘルスケアと過重労働防止の啓発活動等を継続的に実施します。

事後対応アプローチ

相談窓口の設置として内部相談窓口と外部委託窓口の併設、相談員の専門教育と守秘義務の徹底、相談記録の適切な管理と活用の仕組みを構築します。

問題調査と解決では、公正・迅速な事実調査と原因分析、当事者間の調整と適切な解決策の提示、外部専門家(社労士・弁護士)との連携体制を整備します。

再発防止と組織改善では、相談内容の傾向分析と対策立案、社内制度・規程の見直しと改善、職場環境改善のための組織風土調査を実施します。

PDCAサイクルの例示

- Plan:年間労務管理計画の策定と目標設定、リスクアセスメントと優先課題の特定を行います。

- Do:計画に基づく各種施策の実行、研修・教育プログラムの実施、相談対応と問題解決の実践を進めます。

- Check:施策の効果測定と評価、相談件数・内容の分析、従業員満足度調査の実施を行います。

- Action:評価結果に基づく改善策の策定、次年度計画への反映、継続的な制度見直しを実施します。

継続的改善のポイント

データに基づく客観的な現状把握、全社的な取り組みとしての位置づけ、外部専門家との連携強化、従業員の声を反映した制度改善が重要です。

このPDCAアプローチにより、労務相談機能を継続的に改善し、組織全体の労務管理レベル向上と健全な職場環境の構築を実現できます。

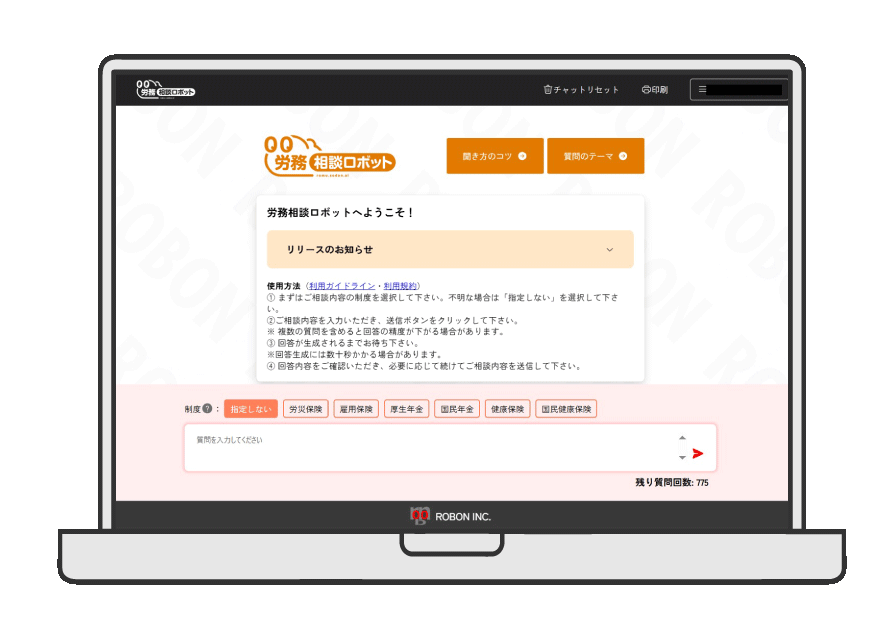

労務相談ロボットを活用することで、各段階での情報収集と分析を効率化し、より効果的なPDCAサイクルによる継続的な改善が可能となります。