Question

様々な法的根拠を労務相談でどのように活用すればよいでしょうか?

Answer

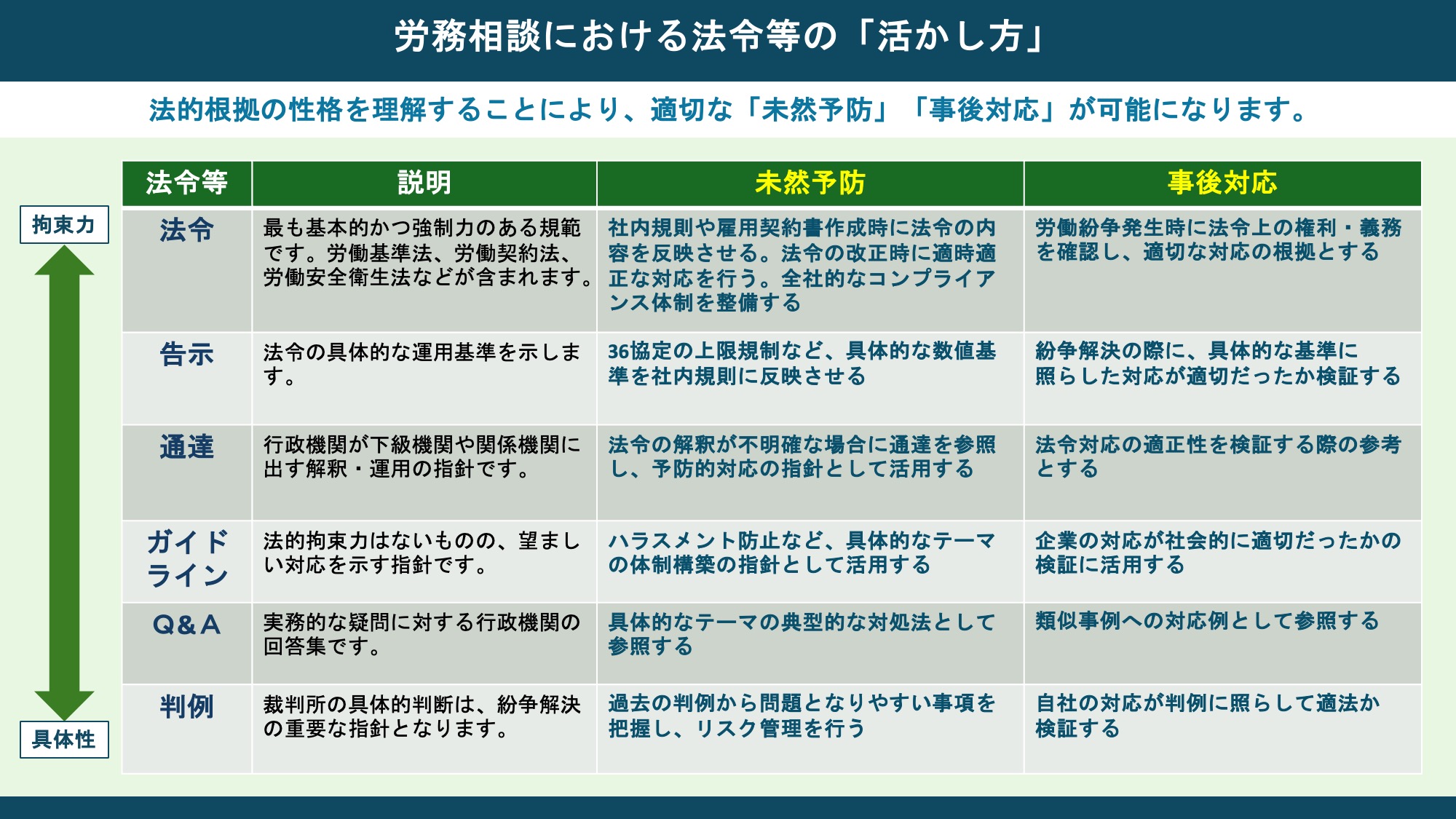

法的根拠には拘束力に応じた以下のような階層があります。

- 法令…最も基本的かつ強制力のある規範

- 告示…法令の具体的な運用基準

- 通達…行政機関が関係機関に出す解釈・運用の指針

- ガイドライン…法的拘束力はないものの、望ましい対応を示す指針

- Q&A…実務的な疑問に対する行政機関の回答集

- 判例…裁判所による具体的な判断。紛争解決の重要な指針

各法的根拠の特性を理解し、適切に活用することで、効果的な労務管理と問題解決が可能になります。

法的根拠は未然予防と事後対応の両面において、最も重要な指針となります。

Point

- 法的根拠の拘束力の強さに応じた階層構造を理解する。

- 未然防止と事後対応の両面において、最も重要な指針として活用する。

Explanation

労務相談における法令等の効果的な活用方法について、未然防止と事後対応観点から拘束力の階層ごとに例示します。

| 階層 | 未然防止の観点 | 事後対応の観点 |

|---|---|---|

| 法令 | 社内規則や雇用契約書作成時に法令の内容を反映させる。 法令の改正時に適時適正な対応を行う。全社的なコンプライアンス体制を整備する。 | 労働紛争発生時に法令上の権利・義務を確認し、適切な対応の根拠とする。 |

| 告示 | 36協定の上限規制など、具体的な数値基準を社内規則に反映させる。 | 紛争解決の際に、具体的な基準に照らした対応が適切だったか検証する。 |

| 通達 | 法令の解釈が不明確な場合に通達を参照し、予防的対応の指針として活用する。 | 法令対応の適正性を検証する際の参考とする。 |

| ガイドライン | ハラスメント防止など、具体的なテーマの体制構築の指針として活用する。 | 企業の対応が社会的に適切だったかの検証に活用する。 |

| Q&A | 具体的なテーマの典型的な対処法として参照する。 | 類似事例への対応例として参照する。 |

| 判例 | 過去の判例から問題となりやすい事項を把握し、リスク管理を行う。 | 自社の対応が判例に照らして適法か検証する。 |

労務相談ロボットは、法令、告示、通達、ガイドライン、Q&A、判例など、最新のオフィシャルデータを学習しているため、様々な労務問題に対応できます。

労務相談ロボットにより、これらの膨大な法的根拠を効率的に検索・参照し、未然防止と事後対応に活用することで、適切な根拠に基づく労務管理が実現できます。